新卒で保育士として働き始めたものの、わずか1週間や1ヵ月で辞めたいと感じていませんか?

そんなときは、心身ともに疲弊しきってしまう前に、辞めたいと感じる理由を冷静に考えましょう。

- 現職保育士との人間関係がうまくいかない

- 業務量が多くキャパオーバーになっている

- 保育士としての責任がプレッシャーに感じる

- 慣れない環境で仕事が進まない申し訳なさを感じる

- 担任保育士の保育の仕方についていけない

- 叱責や注意が多く相談しづらい雰囲気がある

保育学生ではなく、初めての保育士としての仕事だから不安も大きいと思います。

仕事に慣れないうちは戸惑い、不安やストレスを感じるのは誰にでもあることです。

無理をして我慢を続けるのではなく、まずはその「辞めたい気持ち」の背景を整理することが大切です。

本記事では、新卒保育士が短期間で辞めたくなる理由や対処法、退職に伴うリスクや手続きの流れまで、詳しく解説しています。

「新卒で保育士を辞めたい」と悩んでいる方は是非参考にしてください。

新卒保育士は入職1週間や1ヵ月で辞めて良い?

新卒保育士は入職1週間や1ヵ月でやめて良いのか悩む方も多いと思います。

たとえ1週間や1ヵ月といった短期間であっても、自分の心や体に限界を感じているなら、そのまま続けることが必ずしも正解ではありません。

精神的な疲弊や体調不良を放置すれば、より深刻な問題につながる恐れもあります。

もちろん、短期離職には職歴への影響や次の転職に不利になるリスクもあります。

ただし、それよりも大切なのは、自分が健康で安心して働ける環境を選ぶことです。

中には「保育士は二度とやりたくない」と感じて辞める人もいますが、後悔しないためには冷静に状況を分析し、退職後の動き方まで含めて計画的に考える必要があります。

無理に続けたことで保育士という仕事そのものが嫌になってしまうより、早めの判断で次の一歩を踏み出した方が良い場合もあるのです。

新卒保育士の離職率は?

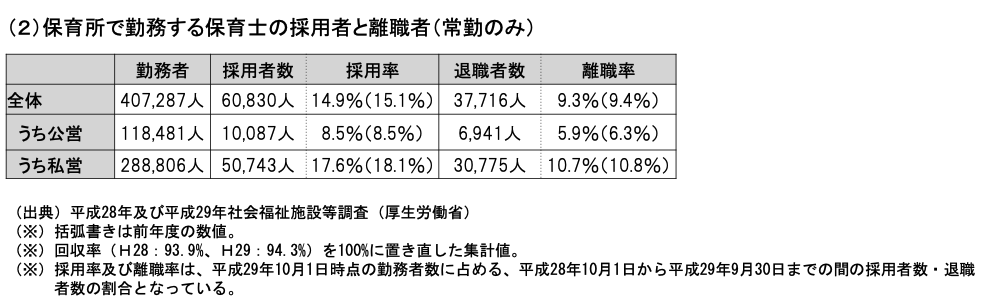

新卒保育士は、他職種と比較しても早期離職の傾向が強いと言われています。

厚生労働省のデータでは保育士全体の離職率は9.4%とされていますが、保育士養成校などが独自に実施した調査によれば、新卒保育士が1年以内に退職する割合は15%から25%にものぼることが示されています。

これは、業界全体の平均を大きく上回る数値です。

背景には、理想と現実のギャップに戸惑うことや、入職直後から重い責任を抱えるプレッシャーがあると考えられます。

現場に出て初めて「自分には保育士は向いてないのでは」と悩み、早期退職を決意するケースも少なくありません。

新卒という立場に関係なく、離職は決して珍しいことではなく、むしろ一定数の人が経験している選択肢のひとつだと言えるでしょう。

新卒保育士が入職後に辞めたいと感じるよくある理由は?

新卒保育士が入職後に辞めたいと感じるよくある理由は6つあります。

- 現職保育士との人間関係がうまくいかない

- 業務量が多くキャパオーバーになっている

- 保育士としての責任がプレッシャーに感じる

- 慣れない環境で仕事が進まない申し訳なさを感じる

- 担任保育士の保育の仕方についていけない

- 叱責や注意が多く相談しづらい雰囲気がある

ここでは、多くの人が悩む典型的な理由について解説します。

現職保育士との人間関係がうまくいかない

保育士の人間関係のつまずきは、新卒保育士が離職を考える大きな要因の一つです。

特に現場では、先輩保育士や同僚との連携が求められる場面が多く、うまく溶け込めないことで孤立感を覚えることもあります。

話しかけづらい雰囲気や無視に近い対応を受けると、精神的な負担は増していきます。

信頼関係が築けず、日常的な報連相さえ難しくなると、業務全体に支障をきたし、「ここではやっていけない」と感じやすくなります。

人間関係は一朝一夕に変えられないため、改善が見込めないと早期退職につながりやすいのです。

業務量が多くキャパオーバーになっている

保育士の仕事は想像以上に多忙であり、新卒であっても容赦なく多くの業務が割り当てられることがあります。

園児の対応に加えて、連絡帳の記入、行事準備、清掃など、一つひとつが負担となり、気づけば時間に追われる毎日になっていることも少なくありません。

業務の全体像を把握できないうちに次々とタスクが積み重なると、頭も身体も限界を迎えてしまいます。

キャパシティを超える負荷が続けば、自信を失いやすくなり、「自分には向いていない」と感じてしまうのも無理はありません。

保育士としての責任がプレッシャーに感じる

子どもの命を預かる仕事である以上、保育士には常に高い責任が求められます。

新卒保育士にとっては、その重圧が予想以上にのしかかることがあります。

一つの不注意が大きな事故やクレームにつながる可能性があるため、常に緊張感をもって行動しなければなりません。

その結果、ミスを恐れて身動きが取れなくなったり、自分の判断に自信が持てなくなるケースもあります。

責任の重さに押しつぶされそうになり、日々の業務が苦痛に感じられるようになると、「保育士を辞めたい」と思う気持ちは強くなっていきます。

慣れない環境で仕事が進まない申し訳なさを感じる

新卒として働き始めたばかりの時期は、慣れない環境に戸惑うことが多く、スムーズに仕事をこなせない状況が続きがちです。

自分では精一杯やっているつもりでも、先輩と比べて動きが遅かったり、指示を聞き逃してしまうこともあり、そのたびに「足を引っ張っているのではないか」と自責の念に駆られるようになります。

そうした「申し訳なさ」が積み重なると、自己否定の感情につながり、職場に居づらくなってしまうのです。

「早く一人前にならなければ」という焦りが、かえって心の余裕を奪ってしまうこともあります。

担任保育士の保育の仕方についていけない

配属先の担任保育士と保育観や指導スタイルが合わない場合、現場で強いストレスを感じることがあります。

特に、自分の意見や提案が否定され続けると、保育に対するモチベーションそのものが低下していきます。

また、業務の進め方に納得できなかったり、子どもへの対応に違和感を覚えても、それを口に出せる雰囲気がない職場では、日々の働き方に疑問を抱えたまま過ごすことになります。

ついていこうと努力しても認められず、苦しさだけが積もっていくと、離職という選択肢が現実味を帯びてくるのです。

叱責や注意が多く相談もしづらい雰囲気がある

指導という名のもとに繰り返される叱責は、成長の機会ではなく、心の負担として積み重なっていきます。

新卒保育士は分からないことも多いため、フォローが必要な場面もありますが、何度も厳しい口調で注意されると、次第に相談すること自体が怖くなってしまいます。

「こんなこともできないの?」という言葉や態度にさらされ続けると、委縮して行動が鈍り、さらにミスが増えるという悪循環に陥ることも。

安心して声を上げられない職場では、孤独感や無力感が強まり、辞めたいという気持ちは加速していきます。

新卒保育士が辞めたいと感じた時の対処方法

保育士として働き始めたばかりのあなたが「辞めたい」と感じた時、大切なのは、すぐに感情に流されず、冷静に対処することです。

焦って決断する前に、少し立ち止まって自分自身と向き合いましょう。

ここでは、具体的な対処法について詳しく紹介します。

- 感情的にならず一度冷静に考えてみる

- 信頼できる人に悩みを話してみる

- 園の先輩や主任に素直に相談してみる

- あえて1ヵ月は頑張ると決める

- 小さな成功を積み重ねる

感情的にならず一度冷静に考えてみる

辛さがピークに達したときほど、すぐに「辞めたい」という気持ちが湧き上がります。

そうした時、すぐに「辞める」という結論を出すのではなく、まずは一度気持ちを落ち着かせることが重要です。

まずは紙に気持ちを書き出す、ひとりの時間を作るなど、頭の中を整理する行動が効果的です。

感情だけで判断してしまうと、本来の目的や目標を見失いがちになります。

以下のポイントを意識して、冷静に考えてみましょう。

- その日の夜はしっかり休む:疲れているとネガティブになりやすいため、まずは十分な睡眠を取りましょう。

- 短期的に物事を捉えない:1日の出来事にとらわれず、少し長い目で自分の成長を考えてみましょう。

- 深呼吸や散歩でリフレッシュ:ストレスを感じたら一度離れて、自然や趣味で気分転換を。

自分が何に悩み、何が限界なのかを言語化することが、問題解決の第一歩となります。

園の先輩や主任に素直に相談してみる

職場での悩みは、職場の人に相談するのが最も効果的です。

特に信頼できる先輩保育士や主任に相談をすれば、経験に基づいた具体的なアドバイスが得られる可能性があります。

相談することで以下のようなメリットがあります。

- 先輩保育士の経験談が参考になる:同じ悩みを乗り越えた経験から、具体的なアドバイスがもらえる。

- 視野が広がる:他の人の意見を聞くことで、解決の糸口が見えることもある。

- 孤独感が軽減する:同じ悩みを共有できるだけで、気持ちが楽になる。

「まだ入ったばかりだから」「迷惑をかけたくない」と遠慮してしまいがちですが、抱え込むことで悪化するリスクの方が大きいものです。

素直に悩みを伝えることで、あなたの気持ちを理解してもらえたり、業務の調整をしてもらえることもあります。

相談することは弱さではなく、前向きに職場と向き合う姿勢の一つです。

あえて1ヵ月は頑張ると決める

「辞めたい」と思った瞬間こそ、あえて1ヵ月だけ頑張ると決めてみるのも一つの方法です。

最初の数週間は誰にとっても試練の時期であり、少し時間をおくだけで見え方が変わることもあります。

仕事に慣れ、少しずつできることが増えていくと、自信がつき、職場にも馴染みやすくなるでしょう。

また、「あと○日だけ続けてみよう」と短期的なゴールを設定することで、心理的な負担を軽減できる場合もあります。

続けるかどうかを最終的に判断するのはそのあとでも遅くはありません。

小さな成功を積み重ねる

保育士としての自信が持てなくなったときは、大きな成果ではなく、日々の小さな成功に目を受けてみましょう。

完璧じゃなくても、一歩ずつ前に進むことが、保育士としての成長につながります。

日常の中にある小さな成果には次のようなものがあります。

- 子どもたちがあなたの言葉にしっかりと耳を傾けてくれた

- 保護者から「先生、ありがとうございます」と声をかけてもらえた

- 子どもが笑顔であなたに近づいてきてくれた

これらはすべて、保育士としての立派な成果です。

特に新卒の時期は、「早く一人前にならなきゃ」と焦ってしまいがちですが、成長は一気に進むものではありません。

まずは、小さな一歩を大切にしましょう。

新卒保育士が短期間で辞めることのリスク

入職から間もない時期での退職には、精神的な負担から解放されるというメリットがある一方で、将来的に不利となるリスクも存在します。

特に転職活動を行う際には、履歴書に記載される職歴の短さがネックになることがあるため注意が必要です。

ここでは、短期離職が引き起こす可能性のある以下のリスクについて具体的に解説します。

- 職歴が短く転職時に不利になる可能性がある

- 保育士業界での転職が難しくなる

職歴が短く転職時に不利になる可能性がある

新卒で就職した保育園を短期間で辞めた場合、「すぐ辞めてしまう人」という印象を持たれる恐れがあります。

採用担当者は、長く働いてくれるかどうかを重視しており、職歴が数ヵ月程度で終わっていると、継続性や責任感に疑問を抱かれやすくなります。

また、「なぜそんなに早く辞めたのか」という理由を面接で聞かれることが多いため、明確に説明できないと印象が悪くなる可能性もあるでしょう。

職歴の短さは履歴書上でも目立つため、採用の判断に影響を与えるケースは少なくありません。

保育士業界での転職が難しくなる

保育士業界は人手不足が続いているとはいえ、すべての園が第2新卒を歓迎するわけではありません。

早期離職の実績があると、「またすぐ辞めるのでは」と懸念されることがあり、採用のハードルが上がる可能性があります。

特に同じ地域や同系列の園に応募する場合、過去の勤務歴が共有されているケースもあるため、慎重な対応が求められます。

また、次の園でも同様の環境でつまずく可能性があるため、自身の課題を整理しないまま転職すると、再び早期離職につながるリスクも否定できません。

転職の選択肢を広げるためにも、今の職場で得られる経験をもう少し積むことが将来的なメリットになることもあります。

新卒保育士が短期間で辞めるときの流れと注意点

新卒保育士が短期間での退職を決意した場合でも、焦って行動すると思わぬトラブルにつながることがあります。

保育士という職業は、子どもや保護者との信頼関係を前提とするため、退職時にも誠実な姿勢が求められます。

スムーズに次のステップに進むためには、辞める前にやるべき手続きや注意点を事前に把握しておくことが大切です。

ここでは、実際の退職の流れとポイントを4つに分けて紹介します。

- 退職理由を整理する

- 上司に退職の意向を伝える

- 退職日・引継ぎの確認をする

- 退職後はしっかり休んでから転職活動を始める

辞めたい理由を明確にする

まずは、「なぜ自分は辞めたいのか」を冷静に考えてみましょう。

今の職場でどんなことが辛くて、どんな場面で「続けられないかも」と思ったのか、気持ちを整理することは、感情に流されずに行動するための土台になります。

この振り返りができると、自分にとって大切にしたい働き方や、逆に避けたい環境がはっきりしてきます。

次の職場を選ぶときの判断軸にもなり、転職後に同じ理由で悩むリスクも減らせます。

また、退職理由は、上司や転職先の面接で聞かれる場面も多いため、「しっかり考えたうえでの決断です」と伝えられる準備もしておきましょう。

たとえば「人間関係がつらかった」とストレートに言うよりも、「人との関わり方について、もっと丁寧に向き合える環境で働きたい」といった前向きな言い換えが好印象につながります。

上司に退職の意向を伝える

退職を決意したら、初めは上司に伝えましょう。

感情のまま伝えるのではなく、落ち着いたタイミングを選び、自分の気持ちを整理した上で話すことが大切です。

特に保育現場はチームで支え合う場なので、いきなり報告を受けると、現場が混乱する恐れもあります。

「何月何日に退職したいと考えています」と明確に伝えることで、引継ぎや職員配置の調整もしやすくなります。

また、辞める理由についても、恨み言ではなく、事実ベースで冷静に伝えることが信頼を保つポイントです。

辞める最後の場面こそ、自分の誠意が伝わる行動を心がけましょう。

退職日・引継ぎの確認をする

上司との話し合いで退職が決まったら、次は具体的なスケジュールを確認します。

退職日を明確にし、それまでに何を引き継ぐ必要があるかを整理しましょう。

| 引継ぎ項目 | 内容の例 |

|---|---|

| 園児に関する情報 | ・アレルギーや持病など健康面の注意点 ・性格や行動の特徴 ・言葉の理解度や接し方 |

| 日々の業務ルール | ・登園・降園時の対応方法 ・連絡帳の書き方や記入例 ・記録・書類の提出方法と期限 |

| クラス運営の流れ | ・1日のスケジュール(活動内容・流れ) ・使う教材や備品の場所 ・支援が必要な子の対応方法 |

| 保護者対応の記録 | ・相談されていた内容や連絡事項 ・過去のクレームや注意点 ・信頼関係や保護者の特徴 |

| 行事・イベントの準備 | ・担当していた行事とその進行状況 ・必要な準備物や担当者 ・他職員との連携内容 |

担任の保育記録、保護者対応、日々の業務ルールなど、後任の保育士が困らないような引継ぎ内容を準備することが理想です。

「忙しいから後回し」ではなく、時間を確保してメモや資料を残す姿勢は、最後まで職場に対する責任を果たす証にもなります。

円満退職は、次の職場でも好印象を持ってもらえるため、引継ぎは丁寧に行いましょう。

退職後はしっかり休んでから転職活動を始める

退職直後は、心も体も疲れている状態のため、「すぐに次を探さなきゃ」と焦る必要はありません。

むしろ、しっかりと休む時間をとることで、気持ちが落ち着き、前向きな気持ちで次の職場を探せるようになります。

毎日早く寝る、ゆっくり朝ごはんを食べる、好きな音楽を聴く、外の空気を吸う。

そんな小さな行動が、自分を整える助けになります。

しっかりと心と体の回復ができれば、「次こそ自分に合った職場で働こう」という前向きな気持ちで新しい一歩が踏み出せます。

新卒保育士が今後成長するために意識すべきこと

新卒保育士としての最初の1年間は、戸惑いの連続かもしれません。

仕事に慣れることで精一杯な日々のなかでも、「どうやって成長していけるか」を考えることは大切です。

成長のスピードは人それぞれなので、他人と比べるのではなく自分のペースで進めていきましょう。

主に意識する点は以下の通りです。

- 失敗から学ぶ姿勢を持つ

- 焦らず自分のペースで成長する

- 自分に合った働き方を見つける

- メンタルケアを怠らない

- 子どもたちから学ぶ姿勢を持つ

それぞれについて詳しく解説します。

失敗から学ぶ姿勢を持つ

完璧を目指しても、仕事に失敗はつきものです。

特に新卒の時期は、経験不足からうまくいかないことがあって当然です。

そのため、「失敗したこと」ではなく、「どう受け止め、どう活かすか」を考えましょう。

- 子どもへの指示が通らず、クラスが混乱した

- 活動が予定通りに進まず、時間が押してしまった

- 保護者対応で戸惑い、後悔が残った

これらは誰もが通る道です。

次の行動で意識したいのは以下のポイントです。

- 自分を責めすぎない:反省は大切ですが、必要以上に落ち込む必要はありません。「次にどうするか」を考えましょう。

- 振り返りを習慣にする:その日の終わりにメモを残すだけでも、成長の記録になります。

- 先輩の経験を聞いてみる:似たような失敗談を聞くと、自分だけじゃないと安心できるはずです。

失敗は「できない自分」を証明するものではなく、「成長するチャンス」になります。

焦らず自分のペースで成長する

保育士としての成長は、決して急ぐものではありません。

周りの先輩や同僚と自分を比べてしまうことはよくありますが、それが逆にストレスになってしまうことも。

成長には個人差があり、焦らずに自分のペースで進むことが大切です。

- 他の保育士が自分よりスムーズに仕事をこなしているように見える。

- 一度教わったことをすぐに実践できず、自信を失ってしまう。

- クラス運営や子どもたちとの接し方で、うまくいかない場面が多い。

こういった焦りに対処するためには、次のことを心がけてみましょう。

- 小さな目標を立てる:「1週間で朝の会をスムーズに進める」など、段階的な目標が達成感につながります。

- 無理をしない:できることからひとつずつ積み上げることが、長く続けるコツです。

- 自分の歩幅を大切にする:マイペースで歩いたほうが、結果的に遠くまで行けます。

成長のスピードは一人一人異なるため、自分の歩幅を大切にしながら進めば、結果として持続可能な成長を遂げることができます。

自分に合った働き方を見つける

保育士の仕事は幅広く、それぞれに得意・不得意があります。

仕事に慣れてくると、「自分にはこのやり方が合っている」「ここが得意だ」というものが見えてくるはずです。

自分に合った働き方を見つけることが、長く続けていくためのポイントです。

例えば、次のような点を意識してみましょう。

- 自分の得意分野を活かす:遊びや記録、声かけなど、自分が得意と感じることを日々の保育に積極的に取り入れていく。

- 苦手は一人で抱え込まない:一人で抱え込まず、先輩に相談したり、やりやすい方法を模索して負担を減らす。

- 時間の使い方を工夫する:集中すべき作業は時間を区切って行う、休憩はしっかり取るなど、効率的な時間の使い方を意識する。

- 保育スタイルの選択しを広げる:遊び中心、教育重視などの違いを知ることで、自分に合った環境が見えてくる。

自分の個性や強みを大切にしながら、無理なく働けるスタイルを模索することが、保育士としてのキャリアを長く続けるためには大切です。

メンタルケアを怠らない

保育士として成長していくには、心の健康を保つことも欠かせません。

特に新卒のうちは、慣れない環境や責任の重さにより、気づかないうちにストレスを抱え込みやすくなります。

心が疲れ切ってしまう前に、自分自身と向き合い、心のケアを意識することが大切です。

- 適度な休息をとる:疲れがたまっていると、判断力が鈍り、ストレスを感じる原因になるため、休日は身体を休めましょう。

- 趣味や好きなことに時間を使う:仕事以外の楽しみを持つことで、気持ちに余裕が生まれ、仕事のモチベーションも維持しやすくなります。

- 誰かと気軽に話す時間をつくる:友人や同僚に悩みを話すだけでも気が楽になるため、定期的に気軽に話せる場を設けましょう。

子どもたちから学ぶ姿勢を持つ

保育士として成長していくためには、子どもたちの姿から学ぼうとする意識を持つことが大切です。

子どもたちは一つひとつのことに純粋な興味を持ち、毎日新しいことを学んでいます。

そんな姿勢から、保育士もたくさんのことを感じ取り、成長の糧にすることができます。

- 子どもたちの柔軟性を見習う:失敗を恐れず挑戦し続ける姿勢は、保育士にとっても成長のヒントになります。

- 子どもたちの純粋さに触れる:笑顔や好奇心に癒されることで、日々の保育のやりがいを再確認できます。

保育士として成長するためには、失敗を恐れず、焦らずに自分のペースで歩んでいくことが大切です。

人それぞれ成長の仕方やタイミングは異なるため、自分に合った働き方を見つけ、心身の健康を保ちながら、少しずつ自信を積み上げていきましょう。

職場悩み・転職なら保育士求人JOBSに相談

- 保育専門アドバイザーが一対一でサポート:今の職場の悩みから、将来の働き方まで、経験豊富なアドバイザーが丁寧に寄り添います。

- 園の雰囲気まで分かる内部情報をご提供:求人票では分からない、園長の人柄や職場の雰囲気なども事前にお伝えしています。

- 応募書類・面接対策までしっかりサポート:転職活動が初めてでも、履歴書の書き方から面接のコツまで、全面的にサポートします。

「新卒保育士だけど辞めたい」と悩んでいるけど、どうしたら良いか分からない。

転職活動に悩んでいるなら保育士求人JOBSにご相談ください。

転職ありきではなく、まずは「話してみる」だけでも大丈夫です。

元保育士のキャリアデザイナーが、あなたの悩みを丁寧にヒアリングし、無理のない選択肢をご提案します。

「いまの園で続けるべきか」「他にどんな働き方があるのか」など、すぐに答えを出せなくても構いません。

あなたのペースで、これからのキャリアを一緒に考えていきましょう。

\24時間受付中!/

新卒保育士の「辞めたい」に関するまとめ

新卒で保育士として働き始めたばかりの時期に、「辞めたい」と感じるのは決して珍しいことではありません。

人間関係、業務量、理想とのギャップなど、不安や戸惑いを抱えるのは自然なことです。

「新卒なのに辞めるのは早い」と思われがちですが、自分の心が限界を迎えているなら、まずはその気持ちを正直に受け止めることが大切です。

無理を続けて心が壊れてしまっては、次のステップを踏み出す力すら奪われてしまいます。

辞める前にできること、退職の流れ、成長につながる考え方を知っておくだけでも、気持ちの整理はしやすくなります。

すぐに答えが出なくて悩みを誰かに話すことで、心が軽くなることもあります。

もし今後の働き方について迷っているなら、保育士求人JOBSにご相談ください。

元保育士のキャリアデザイナーが、あなたの気持ちに丁寧に寄り添いながら、無理のない選択肢をご提案します。