「保育士を辞めたいな」

「このまま保育士を続けていて大丈夫かな…」

そんな気持ちを抱えながらも毎日頑張って働いている方は、決して少なくありません。

保育士という仕事は、子どもたちの成長を間近で見守れるやりがいのある職業。

しかしその一方で、人間関係のストレスや長時間労働、低い給与水準など、心身ともに負担が大きい現場でもあります。

「先生方の陰口をよく聞く」「派閥やグループができていて居心地が悪い」など、職場の雰囲気に悩みを抱えている保育士は多いです。

表面上はうまくいっているように見えても、裏では悪口が飛び交い、常に誰かがターゲットになっているような環境では、「自分も陰で言われているかも…」と気を抜くこともできず、次第に心がすり減っていきます。

さらに、人手不足による過重労働や休日出勤、サービス残業が当たり前になっている園も多く、「子どもは好きだけど、もう限界」と感じてしまうのは、決して珍しいことではありません。

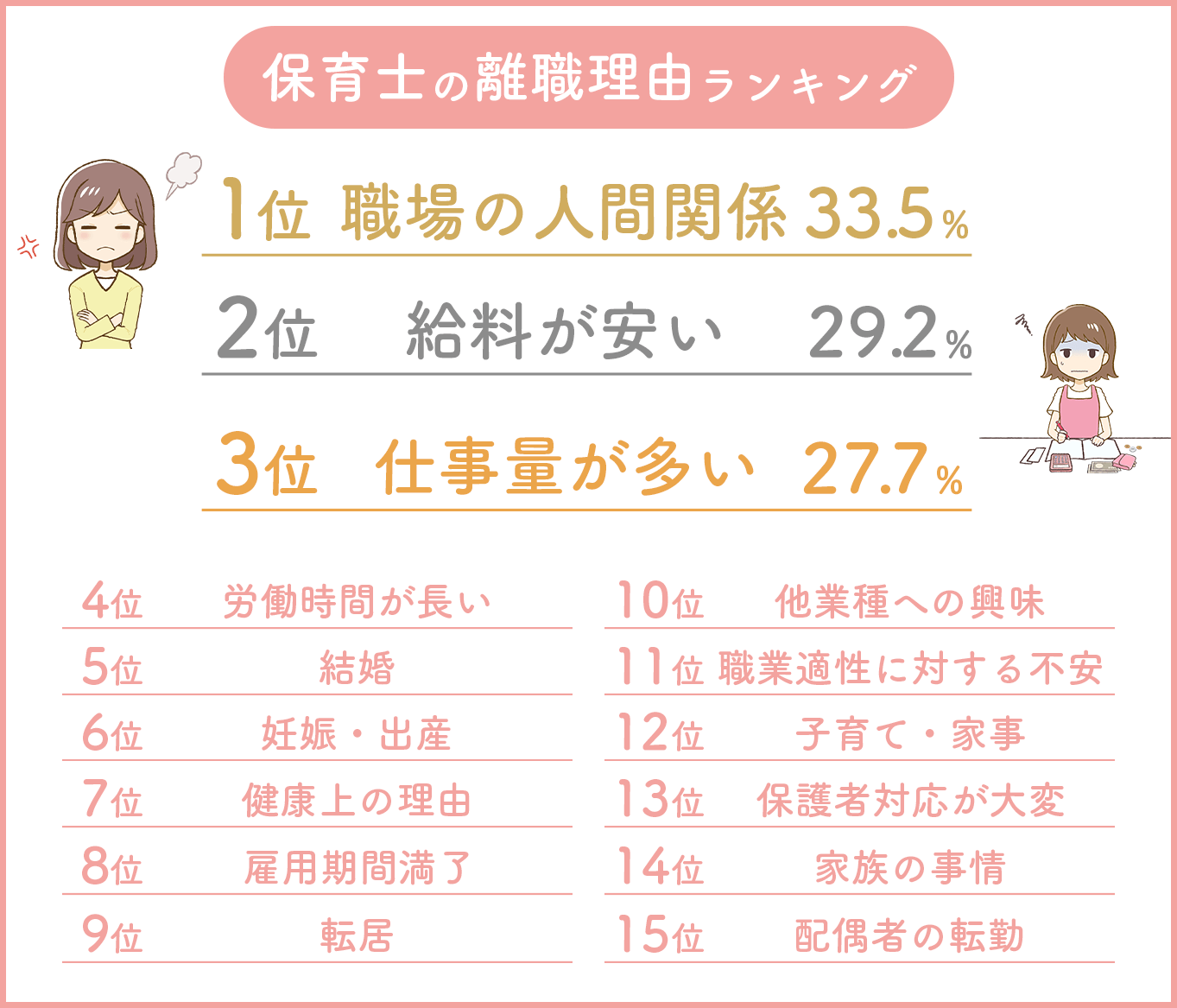

- 職場の人間関係に悩んでいる

- 給料が安い

- 1人で対応する仕事量が多い

- 残業などで労働時間が長くなっている

- 妊娠・出産で身体の負担になる

- 体力や健康上で辛く感じる

- 結婚後の家庭との両立が難しい

- 保育士他業種への興味

- 子育て・家事は長時間労働だと両立が難しい

- 転居やパートナーの転勤で辞める必要がある

- 職業適性に対する不安がある

- 保護者対応が大変でストレスを抱えてしまう

本記事では、保育士が辞めたいと感じる代表的な理由を12項目にわたって解説するとともに、年齢別・経験年数別・施設形態別・役職別で見えてくるリアルな悩みにも焦点を当てます。

さらに、「実際に辞めた人の声」や「辞めた後の選択肢」についても詳しく紹介。

あなた自身が納得できる働き方や、今後のキャリアを見つけるためのヒントをお届けします。

保育士は辞めたい人が多い?

保育士は年間で公営・私営合わせて37,716人辞めています。

また、保育士全体の年間離職率は約9.3%で、全産業の平均と比較しても低めの水準です。

| 職種 | 離職率 |

|---|---|

| 保育士 | 9.3% |

| 全産業 | 14.6% |

離職率には勤務先の形態による差が見られ、特に私営保育所の離職率は高く、公営の保育所よりも離職しやすい環境であることがわかっています。

| 職種 | 離職率 |

|---|---|

| 私営保育所 | 10.8% |

| 公営保育所 | 5.9% |

私営保育所での離職率が高い理由として、給与や福利厚生、労働環境などの条件が影響していることが考えられます。

私営保育所は公営に比べて運営資金が限られており、人件費や設備に十分な予算を割けないことが多いためです。

一方、公営は公務員であることから給与や待遇が安定しているため、離職率は比較的低めだと考えられます。

保育士を辞めたいのはあなただけじゃない!SNSや掲示板に寄せられた口コミ

保育士を辞めたいと感じているのは、あなただけではありません。

誰にも言えずに悩みを抱えながら働いている保育士は多いです。

SNSやYahoo!知恵袋などの匿名掲示板には、保育士として働く人たちのリアルな悩みの声がたくさん投稿されています。

実際に見られる声をいくつか紹介します。

「保育士に向いていると思う。でも辞めたい…」という葛藤の声

人手不足によるミスのプレッシャーに限界を感じている声

いない職員の分の仕事も頑張ってやってるのに、、そのせいで私が運悪くヒヤリハットの現場に遭遇してしまっただけじゃん。

ちゃんと保育の現場に常に人が足りてれば防げたヒヤリハットだよ。

でも事故になってたらと思うとぞっとして涙止まらない。

引用:X

新卒1年目でも過酷な業務量に追われ、心が限界に近づいている声

保育士 辞めたい

今年一年目の新卒保育士です。

一歳児クラスの担任をしていますが、仕事量が多すぎてしんどいです。

サビ残をすることはもちろんありますが、それ以外にも昼食を食べながら連絡帳を書き、休憩とは名ばかりの30分間で終わらなかった分の連絡帳、または書類仕事を毎日毎日しており休憩なんてありません。

しかし、他のクラスの先生は連絡帳が2歳以上はないこと、0歳児クラスは3人分でいいこともあり、休憩も普通に取れているようです。(それでも書類仕事をしている先生もいますが。)

毎日休憩がないと思うと本当にしんどいですし、気付いたらどんどん、どんどん仕事が増えていって精神的に辛くなってきました。

保育士は仕事量が多い、サービス残業、休憩時間なしと聞きますが、本当にみなさんこんな感じなのでしょうか…?

また、一歳児クラスは特に大変と聞きますがそんなものなのでしょうか…。

励ましの言葉があれば嬉しいですし、これが保育士の現実かどうかを知りたいです。

引用:Yahoo!知恵袋

仕事のミスや対人ストレスで心身が限界に達し、休職を悩む新任保育士の声

保育士を辞めたいです。

新入として働き始めて半年経つのですが、言われた仕事をこなせなかったり、ミスが多いせいで最近上司からも呆れられ私にだけ当たりがキツくなってきました。

元々幼少期の頃から軽い物忘れや言われた事ができない、話に集中できないという事はあったのですが、社会人になってからこの症状が酷くなり仕事中自分がどう動くべきなのかを考えるとパニックになり固まってしまいます。

仕事に行くとなると苦しくなったり涙が自然と出たり気持ちをコントロールするのが難しく、また何かして怒られるんだろうなという考えでいっぱいになり自分の存在価値すら分からなくなってしまいました。

こんな事で鬱のようになってしまう弱い自分が嫌で仕方がありません。

精神科の先生からはADHDの傾向と鬱の症状があると言われて薬を処方してもらったのですが、正直今すぐにでも休職したいです。

ただ、人手不足というのと行事前という事もあり休むと多大な迷惑を掛けてしまうと思い何とか抑えて頑張っています。

休職したい、退職したいというのはやはり甘えになってしまうのでしょうか。

引用;Yahoo!知恵袋

これらの声はほんの一部ですが、多くの保育士が同じように悩み、葛藤しながら日々を過ごしていることがわかります。

保育士を辞めたいと思うことは、決してあなただけの弱さではありません。

保育士を辞めたいという気持ちは、「もっと自分らしく働きたい」という前向きなサインでもあります。

辛い気持ちを我慢し続けるのではなく、他の保育士たちの声に触れながら、自分の心としっかり向き合う時間を持つことも大切です。

保育士を辞めたいと感じるよくある理由12選

保育士の仕事はやりがいがある一方で、労働環境や人間関係の悩みから「辞めたい」と感じることも少なくありません。

職場を変えることで解決する場合も多く、転職の際には働きやすい園の条件を整理し探しましょう。

ここでは、「保育士を辞めたい」と考える主な理由を紹介します。

職場の人間関係が難しい

保育士を辞めたい理由として最も多いのが職場の人間関係です。

保育士の仕事はチームワークが欠かせませんが、先輩・後輩の関係性や園長との相性が合わないと、ストレスを感じやすくなります。

- 先輩や上司の指導が厳しすぎる

ミスを厳しく指摘されることが多く、萎縮してしまう - 派閥やグループができている

特定の人たちの仲が良すぎて、新しく入った人が馴染みにくい - 陰口や悪口が多い

職場内で陰口を言う文化があり、人間関係のストレスが大きい - 意見を言いづらい雰囲気がある

保育方針に違いがあっても、経験が浅いと発言しづらい - 保護者対応の負担が偏っている

クレームやトラブル対応を一部の職員が抱え込み、不公平感が生まれる

特に小規模な保育園では、人間関係が悪いと仕事が続けにくくなり、園の保育方針に違和感を覚えたり、派閥がある職場では意見を言いにくい環境が生まれたりすることもあります。

新人のうちは指導が厳しく感じることもありますが、過度な指導や陰湿な雰囲気が続くと、精神的な負担が大きくなり、結果として、仕事に対する意欲が低下し、最終的には「辞めたい」と感じる大きな要因になってしまいます。

給料が低い

保育士の給与は他業種と比べて低いことが多く、特に若手の収入が少ない点が問題視されています。

労働時間が長いにもかかわらず、月収20万円前後の園が多いため、生活に余裕が持てないと感じる人も少なくありません。

| 職種 | 平均年齢 | 勤続年数 | 給与額 |

|---|---|---|---|

| 保育士 | 42.2歳 | 7.7年 | 22.3万円 |

| 全職種 | 36.0歳 | 11.9年 | 33.3万円 |

他の専門職と比較しても保育士の給与は低水準で、生活費や将来の貯蓄に不安を感じる保育士が多くいます。

特に、長年働いても大幅な昇給が見込めない職場が多いため、生活費の増加や家庭の将来に備えたい保育士にとっては大きな悩みです。

経済的な将来性が見えないと、やりがいだけでは仕事を続けることが難しく、結果として転職を考える保育士が増える原因となっています。

1人で対応する仕事量が多い

保育業界は慢性的な人手不足のため、1人あたりの業務負担が大きくなりがちです。

保育士の業務は、子どもの保育だけではなく、記録作成・行事の準備・掃除・保護者対応など多くの仕事があります。

人手不足の園では、1人あたりの負担が大きくなり、勤務時間内に業務を終えられず持ち帰り作業が増えることも。

- 行事準備や事務作業が多い

- 持ち帰り業務が発生しやすい

- 休憩時間が確保されない

子どもと向き合う時間を増やしたいと思っても、日々の業務に追われ、理想の保育ができないことに不満を感じる保育士も多いです。

残業などで労働時間が長くなっている

保育士の仕事は、開園時間が長いためシフト制が一般的ですが、業務の多さから定時で帰れないことも多いです。

行事の準備や書類作成などで、保育時間が終わってからの業務が増えると、必然的に残業が発生します。

プライベートの時間が確保できないと、仕事と生活のバランスを取るのが難しくなり、「保育士を辞めたい」と感じる人が増えるのも無理はありません。

妊娠・出産で身体の負担になる

保育士は立ち仕事が多く、妊娠中の勤務が体に負担をかけることがあります。

特に、0歳児や1歳児クラスでは抱っこやオムツ替えが頻繁に必要なため、体調によっては業務を続けるのが困難になることも。

また、産休・育休制度が整っていない園では、妊娠を理由に退職を勧められる場合もあります。

仕事を続けたくても、職場の理解が得られなければ退職せざるを得ない状況になってしまうでしょう。

体力や健康上で辛く感じる

保育士は1日中動き回る仕事であり、体力を必要とする職業です。

長時間の立ち仕事や、子どもを抱き上げる動作の繰り返しで、腰痛や関節痛を抱える人も少なくありません。

また、風邪や感染症が流行しやすい環境で働くため、体調管理が難しく、疲れが抜けにくいと感じる人も多いです。

体力的な負担が大きく、長く続けることに不安を感じて転職を考える保育士も増えています。

結婚後の家庭との両立が難しい

保育士はシフト制勤務が多く、土曜日出勤がある園も多いため、家庭との両立が難しくなることがあります。

共働きの場合、夫婦のスケジュールを調整するのが難しく、育児との両立が負担になる場合もあります。

また、子どもが生まれると、自分の子どもを預けながら働く必要がありますが、勤務時間と預け先の都合が合わず、結果的に退職を選ぶ人もいます。

保育士他業種への興味

他の仕事に挑戦してみたいという気持ちが強くなり、転職を考える保育士もいます。

近年は、保育士のスキルを活かして企業内保育や児童福祉関連の仕事に転職する人も増えています。

また、教育業界や福祉業界、カウンセリング職など、保育士の経験を活かせる分野もあり、将来のキャリアを考えたときに、より安定した職を求める人も多いです。

子育て・家事は長時間労働だと両立が難しい

保育士の仕事は長時間労働になりやすく、子育てや家事との両立が難しいと感じる人が多いです。

朝早くからの勤務や残業、持ち帰り業務がある場合、自分の子どもと過ごす時間が十分に確保できないことが大きな課題となります。

特に、小さな子どもがいる保育士の場合、子どもの体調不良による急な欠勤が難しい職場環境では、負担が大きくなります。

また、土曜日の出勤や行事準備で休日も仕事が入ることがあり、家事や育児の負担を分担できないとワークライフバランスが崩れやすくなるでしょう。

そのため、働き方を見直し、パート勤務や短時間勤務が可能な園への転職を考える人が増えています。

転居やパートナーの転勤で辞める必要がある

転居やパートナーの転勤に伴って、保育士を辞める場合もあります。

保育士の仕事は地域に根付いているため、引っ越しを伴う場合は、同じ園で働き続けることができません。

特に、地方から都市部への転居や、その逆の場合は勤務条件や給与の違いも大きく、新しい職場を探すのに苦労することもあります。

また、引っ越し先での再就職の不安や、新しい環境に慣れることへのストレスも影響し、転職を一時的に控える人もいます。

ただし、保育士の転職時期は4月が良いとされているため、タイミングを見て転職活動すると良いでしょう。

職業適性に対する不安がある

仕事を続けているうちに、保育の現場でのストレスや課題に直面し、自分の適性について考え始めることがあります。

- 保護者対応や職場の人間関係がストレスになる場合

- 子どもとの接し方に自信が持てないとき

- 事故やケガのリスクからプレッシャーを感じるとき

また、集団の子どもたちを管理するよりも、一人ひとりに寄り添う仕事がしたいと感じるようになり、別の職業を考え始めることもあります。

企業内保育、ベビーシッター、児童福祉関係の仕事など、自分に合った働き方を見つけることで、保育士の資格を活かしながら別の道に進むことも可能です。

保護者対応が大変でストレスを抱えてしまう

保護者とのやりとりが精神的な負担になることも、保育士が辞めたい理由の一つです。

クレーム対応や育児相談、個別対応が必要な場面が多く、保育以外の業務でストレスを感じることがあります。

また、保護者の期待に応えようとすると、負担が増えすぎてしまい、仕事のプレッシャーを感じることもあります。

園の方針と保護者の意向が合わない場合、対応に苦慮することが多く、精神的な負担が大きくなりがちです。

【年齢別】保育士を辞めたくなる理由

ここでは、年齢別で保育士を辞めたくなる理由を紹介します。

- 20代の保育士が辞めたくなるのは理想と現実のギャップを感じること

- 30代の保育士が辞めたくなるのは家庭と仕事の両立に限界を感じること

- 40代の保育士が辞めたくなるのは体力や人間関係に疲れを感じること

- 50代の保育士は将来への不安や再スタートを考えること

それぞれの内容を詳しく解説します。

20代の保育士が辞めたくなるのは理想と現実のギャップを感じること

20代の保育士が辞めたくなる理由は、理想と現実のギャップを感じることです。

保育士になりたての20代は、憧れとのギャップに戸惑いや悩みを感じやすい時期でもあります。

理想は「子どもと楽しく関わる仕事」だったのに、現実は人間関係のしがらみや膨大な事務作業に追われていて、どうしたら良いか分からなくなる方も多いです。

また、学生時代には見えなかった職場の雰囲気やルールに適応できず、「思っていた仕事と違う」と感じる方も少なくありません。

この違和感を放置すると心身の負担になり、早期離職へつながるケースも多いです。

30代の保育士が辞めたくなるのは家庭と仕事の両立に限界を感じること

30代の保育士が辞めたくなる理由は、家庭と仕事の両立に限界を感じることです。

30代は結婚・出産・子育てなどのライフイベントと、仕事の責任が重なります。

特に保育園勤務はシフト制や土曜出勤などが多く、家庭との両立が難しくなりがちです。

そのため、「自分の子どもと過ごす時間が取れない」「夫婦の家事分担が崩れている」など、生活そのものが回らなくなることで辞めたい気持ちが強まります。

キャリアを継続したい想いと、家庭を守りたい現実の狭間で苦しむ30代の声はとても多いです。

40代の保育士が辞めたくなるのは体力や人間関係に疲れを感じること

40代の保育士が辞めたくなる理由は、体力や人間関係に疲れを感じることです。

抱っこやおんぶ、外遊び、掃除や行事準備など、保育士の仕事は体力勝負のため、体力が衰えるとより疲労が溜まりがちです。

さらに職場内では若い世代とベテラン世代の間に立つことも多く、人間関係の調整役を任されることも多いです。

「もう無理がきかない」「気を遣いすぎてしんどい」と感じ、辞める決断をする方が増えてしまします。

50代の保育士は将来への不安や再スタートを考えること

50代は定年やセカンドキャリアを見据える重要な転換期です。

長年の経験はあるものの、給与面や待遇に伸びしろを感じられず、漠然とした不安を抱く方が増えてきます。

また、体調面の変化や家庭の事情(親の介護など)をきっかけに「この先も続けるべきか?」と自問し、別の道を模索することもあります。

将来の自分に備えた再スタートとして、辞めるという選択を選ぶケースが見られます。

【経験年数別】保育士が辞めたくなる理由

ここでは、経験年数別で保育士を辞めたくなる理由を紹介します。

- 新人の保育士が辞めたくなるのは現場の厳しさに気持ちが折れること

- 1年目の保育士が辞めたくなるのは責任と業務量の多さに押しつぶされること

- 3年目の保育士が辞めたくなるのは成長実感を得られず将来が見えなくなること

- 5年目の保育士が辞めたくなるのは役割の重さとプレッシャーに苦しむこと

- 10年以上の保育士が辞めたくなるのはこのままで良いのかと人生を見直すこと

それぞれの内容を詳しく解説します。

新人の保育士が辞めたくなるのは現場の厳しさに気持ちが折れること

保育士としての第一歩を踏み出したばかりの新人は、現場のスピード感や即戦力としての期待に圧倒されがちです。

「教えてもらえると思っていたのに、聞く暇もない」「覚えることが多すぎて毎日ヘトヘト」など、理想と現実のギャップに苦しみ、早くも辞めたくなることがあります。

また、周囲とのコミュニケーションがうまく取れず、孤立感を深めてしまうケースもあります。

まだ土台ができていない時期だからこそ、ちょっとした壁が「自分には向いていない」という思考につながりやすいです。

1年目の保育士が辞めたくなるのは責任と業務量の多さに押しつぶされること

1年目でいきなり担任や保護者対応を任されることも多く、プレッシャーが一気にのしかかります。

日誌や連絡帳の記入、月案・週案の作成、行事準備といった事務作業に追われながら、子どもたちのケアや安全管理にも全力で取り組まなければなりません。

「一日中立ちっぱなし」「帰宅しても仕事が終わらない」といった長時間労働に疲弊し、心身ともに限界を感じる人も多くいます。

このタイミングでの離職は早すぎる決断と見なされがちですが、実際は非常に多いのが現実です。

3年目の保育士が辞めたくなるのは成長実感を得られず将来が見えなくなること

3年目に入ると仕事には慣れてきますが、「この先のキャリアに何があるのか」が見えなくなる人も増えます。

後輩指導やリーダー業務を任されるようになる一方で、自分の成長や評価が不透明なまま放置されていると、モチベーションの低下に直結します。

「やりがいはあるけれど、報われていない気がする」そんなジレンマから、保育士以外の仕事を初めて意識しはじめる人も多い時期です。

5年目の保育士が辞めたくなるのは役割の重さとプレッシャーに苦しむこと

5年目は中堅と呼ばれる立場になり、職員間の調整や保護者対応でも頼られる存在になります。

しかし、その責任の重さや「常に模範であるべき」という無言のプレッシャーに疲弊することも多いです。

さらに園によっては、リーダー職や主任を打診されるタイミングでもあり、「キャリアアップしたい気持ち」と「責任を背負いたくない気持ち」の板挟みに悩むケースもあります。

この時期の離職は「燃え尽き症候群」の傾向を持つ場合も多く、早期の対策や環境見直しが必要です。

10年以上の保育士が辞めたくなるのはこのままで良いのかと人生を見直すこと

長年保育現場で経験を積んできたベテラン保育士でも、ふと「この働き方を定年まで続けられるのか」と自問する時期が訪れます。

給与や待遇が頭打ちになりやすく、若手との価値観のズレや、体力面での限界も感じやすくなります。

また、職場での立ち位置が固定化されることで、新しいチャレンジが難しいと感じることも。

「この先、何を大切にして生きたいのか」そんな人生単位の問いに向き合い、転職や働き方の見直しを検討する人も少なくありません。

【役職別】保育士が辞めたくなる理由

ここでは、役職別で保育士を辞めたくなる理由を紹介します。

- 担任の保育士が辞めたくなるのは多方面への責任に疲弊すること

- フリーの保育士が辞めたくなるのはやりがいや成長を感じられないこと

- 主任の保育士が辞めたくなるのは板挟みの立場に苦しむこと

- 園長の保育士が辞めたくなるのは経営と人間関係すべてを背負うこと

それぞれの内容を詳しく解説します。

担任の保育士が辞めたくなるのは多方面への責任に疲弊すること

担任の保育士が辞めたくなるのは、多方面への責任に疲弊するからです。

担任は子どもたちの成長を見守る中心的な役割であると同時に、保護者対応や園内の行事、職員との連携など、多くの責任を一手に担います。

日々の業務は多岐にわたり、感情面でも体力面でもフル稼働を求められる立場です。

とくに「失敗が許されない」「子どもの安全を預かる重圧」に押しつぶされそうになる人もいます。

責任感の強い人ほど自分を追い詰めやすく、結果的に「もう無理かもしれない」と感じて辞める選択をする人が増えています。

フリーの保育士が辞めたくなるのはやりがいや成長を感じられないこと

フリーの保育士が辞めたくなるのは、やりがいや成長を感じられないからです。

担任を持たない立場は気楽な面もありますが、その反面、仕事への主体性を感じにくいという声もあります。

毎日補助業務ばかりを繰り返していると、スキルアップの実感を持てず、「このままで大丈夫かな」と不安に思うことが増えていきます。

自分の保育が形にならないことに物足りなさを感じ、他の職場や役割に挑戦したいと考えるようになる方も多いです。

主任の保育士が辞めたくなるのは板挟みの立場に苦しむこと

主任保育士は現場の管理職的ポジションであり、園長や経営陣と現場職員の間に立つ非常に繊細な立場です。

現場の意見を吸い上げつつも、経営方針に従って指導しなければならないため、両者の板挟みに苦しむことが少なくありません。

また、上からは「もっとまとめてほしい」、下からは「話が通じない」といった不満を受けることもあり、孤立感が強まることで離職につながることがあります。

責任の重さと報われなさのギャップに悩むことが多い役職です。

保育園の園長が辞めたくなるのは経営と人間関係すべてを背負うこと

園長の保育士が辞めたくなるのは、経営と人間関係すべてを背負うことに限界を感じるからです。

園長は、園全体の運営だけでなく、職員のマネジメントや保護者対応、行政とのやり取りまで幅広く担います。

常にトラブルの最終対応を求められ、自分だけが責任を問われる場面もあります。

また、相談できる相手が見つからず、孤独を感じることも多くなりがちです。

長く続く重圧に心が折れ、「これ以上は続けられない」と感じて退職に踏み切るケースも増えています。

【施設形態別】保育士が辞めたくなる理由

ここでは、施設形態別で保育士を辞めたくなる理由を紹介します。

- 認可保育園の保育士が辞めたくなるのは制度の硬直さと人間関係の煩雑さに疲れること

- 認可外保育施設の保育士が辞めたくなるのは運営の不安定さや待遇面に不満を感じること

- 小規模保育園の保育士が辞めたくなるのは逃げ場のない人間関係に追い詰められること

- 病院内・企業内保育の保育士が辞めたくなるのは特殊な勤務環境に適応できないこと

それぞれの内容を詳しく解説します。

認可保育園の保育士が辞めたくなるのは制度の硬直さと人間関係の煩雑さに疲れること

認可保育園の保育士が辞めたくなるのは、制度の硬直さと人間関係の煩雑さに疲れるからです。

認可保育園は行政のルールに従った運営が義務づけられており、提出書類の多さや業務手順の厳しさにストレスを感じる人が多くいます。

「もっと子どもと向き合いたいのに、事務作業ばかりで余裕がない」といった声も多く、保育本来の楽しさを見失ってしまうことも。

また、職員数が多いために派閥や対立が起きやすく、人間関係が複雑になりがちです。

こうした状況に息苦しさを感じ、別の環境を求めて職場を離れる人が後を絶ちません。

認可外保育施設の保育士が辞めたくなるのは運営の不安定さや待遇面に不満を感じること

認可外保育施設の保育士が辞めたくなるのは、待遇や運営体制に不安を感じることが多いからです。

認可外施設では、園によって運営方針や職場環境に大きな違いがあります。

勤務時間や休暇制度があいまいだったり、給与体系に透明性がなかったりと、長期的に働くには不安が残る要素が目立ちます。

「働きやすさはあるけど、このままで将来が見えない」といった声も聞かれ、安心してキャリアを築いていくことが難しいと感じる人もいます。

結果的に、より安定した環境を求めて転職を考える流れにつながりやすくなります。

小規模保育園の保育士が辞めたくなるのは逃げ場のない人間関係に追い詰められること

小規模保育園の保育士が辞めたくなるのは、閉じた人間関係に居場所を失うことがあるからです。

小規模園は少人数で密に関わる職場環境のため、アットホームな雰囲気が魅力です。

しかしその一方で、人間関係が固定化されやすく、一度関係がこじれると修復が難しくなることも。

「毎日同じ顔ぶれで気を抜けない」「誰かと距離を置きたくても逃げ場がない」と感じる状況に追い込まれると、精神的な負担が膨らんでしまいます。

仕事そのものが嫌いでなくても、人間関係が原因で辞める決断をする人が少なからずいます。

病院内・企業内保育の保育士が辞めたくなるのは特殊な勤務環境に適応できないこと

病院内・企業内保育の保育士が辞めたくなるのは、勤務スタイルや孤立感へのストレスが積み重なるからです。

病院や企業の敷地内に設けられた保育施設では、勤務時間が不規則になりやすく、夜間や早朝の対応を求められることもあります。

また、園児の数が少ないために職員数も限られており、他のスタッフとの交流が少なく孤立を感じやすい環境です。

「誰にも頼れない」「一人で何でもこなさなければならない」と感じるようになると、精神的な余裕がなくなってしまいます。

保育のやりがいがあっても、働く環境に合わないと感じて離れていく人が出てくるのも自然な流れです。

保育士が向いていないと感じる理由

保育士に向いていないから辞めたいと感じる理由は人それぞれありますが。主な理由は以下です。

- ピアノを弾くことが苦手

- 保育士としての自信が持てない

ここでは向いていないから辞めたいと感じる方に向けて、おすすめの対処法もご紹介します。

ピアノを弾くことが苦手

保育士の悩みの中でも多いのが、ピアノが苦手という悩みです。

つまずくポイントも多く、業務中だけでなく、業務外やプライベートの時間を使って練習してもなかなか上達せず、心が折れてしまうこともあります。

ピアノレッスンに通うことで、苦手意識を軽減できる場合もありますが、それでも負担に感じる場合は、ピアノ演奏の負担が少ない職場を選ぶのも一つの方法です。

「企業内保育園」「小規模保育園」「院内保育園」などは、一般的な保育園に比べてピアノを弾く機会が少ないため、転職を考える際の選択肢として検討してみましょう。

| 職場の種類 | ピアノ演奏の頻度 | 業務内容の特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| 企業内保育園 | 少なめ | ・企業従業員向けの保育。 ・小規模な園が多く、遊び中心の保育。 | 行事が少なく、ピアノ演奏の機会が限られる |

| 小規模保育園 | 少なめ | ・0〜2歳児中心の保育。 ・アットホームな雰囲気。 | 乳児保育がメインで、歌やリズム遊びが中心 |

| 院内保育園 | ほぼなし | ・医療従事者向けの保育。 ・夜間・休日保育もあり。 | 生活リズム重視の保育で、ピアノ演奏の機会が少ない |

子どもは好きだけど、ピアノが苦手という方は是非参考にしてみてください。

保育士としての自信が持てない

保育士の仕事に不安を感じるのは自然なことですが、経験を積むことで少しずつ自信がついてきます。

子どもたちの成長を支える仕事は責任が伴い、思い通りにいかないことも多いため、不安を感じやすい職業です。

しかし、日々の経験を通じてスキルが身につき、仕事に慣れてくると、自信も生まれてきます。

例えば、以下のような工夫をすることで不安を軽減できます。

- 先輩や同僚に相談する

経験者のアドバイスを受けることで、悩みを解決しやすくなる - 得意なことを活かす

制作が得意なら壁面装飾、運動が好きなら外遊びを担当する - 成功体験を積み重ねる

小さな成功を意識し、自信につなげる - 業務のコツを学ぶ

仕事の流れをつかみ、効率よく動けるようになる

保育士に向いているか悩んだときは、経験を積むこと・相談すること・得意なことを活かすことを意識することが大切です。

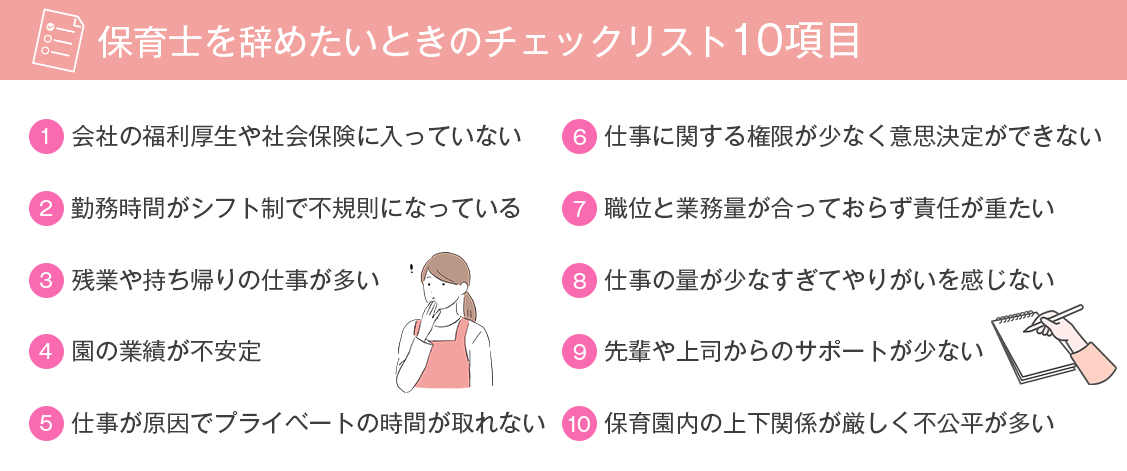

保育士を辞めたいときのチェックリスト10項目

「保育士を辞めたい」と思ったときに大切なのは、感情的に決断するのではなく、自分にとって本当に必要な選択を冷静に判断することです。

スタンフォード大学の組織行動学の研究を基に、転職すべき職場かどうかを判断するためのチェックテストを紹介します。

1.会社の福利厚生や社会保険に入っていない

保育士として安心して働くためには、社会保険や健康保険、産休・育休などの制度が整っていることが重要です。

しかし、中には「自分で保険料を払ってください」と言われる職場も存在します。

また、制度はあっても「育休を取得した職員が一人もいない」場合、その制度が実質的に機能していない可能性があります。

こうした環境では、長く働くことが難しくなり、「辞めたい」と感じる原因になるでしょう。

2.勤務時間がシフト制で不規則になっている

保育士の仕事はシフト制が基本ですが、特に夜勤がある場合は生活リズムが乱れやすく、心身に大きな負担がかかります。

また、急なシフト変更や休みの取りづらさがある職場では、ストレスが溜まりやすくなります。

安定した勤務スケジュールで働けるかどうかを見直すことが大切です。

3.残業や持ち帰りの仕事が多い

保育士の業務は、保育だけでなく行事準備や書類作成なども含まれるため、残業や持ち帰りの仕事が発生しやすいです。

例えば、月の残業10時間としたとき、多いのか、少ないのかではなく、残業が発生することで「疲れ」が出てしまったり、「ストレス」を感じるのであれば、仕事量が多いと言えます。

また、残業が当たり前になっていたり、残業代が支払われない環境は、働き続けるには厳しいと言えます。

残業時間が負担になり、生活に支障が出るようであれば、転職を検討するタイミングかもしれません。

4.園の業績が不安定

保育園の運営が不安定な場合、突然の閉園や給料の未払いといったリスクがあります。

例えば、園児の定員割れが続いている、設備投資が行われていない、職員の離職率が高いといった兆候が見られる場合、長く働くのは難しいかもしれません。

また、園の経営方針がコロコロ変わる、職員への説明が不足しているといった問題がある場合も要注意です。

安心して働ける職場かどうかを見極めることが大切です。

5.仕事が原因でプライベートの時間が取れない

「保育士は仕事が大変だから、プライベートを犠牲にするのは仕方ない」と考えてしまう人もいますが、それは間違いです。

プライベートの時間をしっかり確保することで、仕事のパフォーマンスも向上し、子どもたちにもより良い保育を提供できます。

しかし、休日出勤が当たり前、持ち帰りの仕事が多すぎる、連休が取りづらいといった状況が続くと、次第に心身の疲れが蓄積し、「辞めたい」と感じる原因になります。

プライベートの時間を確保できる環境で働くことが、長く続けるためのポイントになります。

6.仕事に関する権限が少なく意思決定ができない

自分の意見やアイデアが受け入れられず、ただ指示された業務をこなすだけの環境では、やりがいを感じにくくなります。

特に、園児のために良い提案をしても理由なく却下されるような職場では、保育士としてのモチベーションが低下しやすいでしょう。

人は、自分で決めたことに対して責任感が生まれ、満足感を得るものです。

そのため、何も決定できない環境では、やる気や自己効力感が失われ、「辞めたい」と感じてしまう原因になりかねません。

7.職位と業務量が合っておらず責任が重たい

本来、職位や経験に応じた責任を担うのが理想ですが、現場では「新人だけど学年主任のサポートをお願いね」といった無理な負担を強いられることがあります。

特に、大きな行事の責任者に任命されたにもかかわらず、給与や役職に変化がないままプレッシャーだけが増すと、精神的な負担が大きくなります。

こうした状況が続けば、仕事のモチベーションは低下し、「辞めたい」と感じるのも当然でしょう。

責任に見合った評価がされる職場で働くことは、長期的なキャリア形成にもつながります。

8.仕事の量が少なすぎてやりがいを感じない

仕事が多いと大変に感じることもありますが、反対に業務が少なすぎる環境では、やりがいを失いやすくなります。

忙しい職場では時間の流れが早く感じられ、充実感を得られる一方で、仕事がなく手持ち無沙汰な時間が続くと、退屈やストレスを感じることもあるでしょう。

「暇すぎて辞めたい」と感じる保育士も多く、やる気を維持するのが難しくなる原因になります。

適度な忙しさがある職場のほうが、働きがいを感じやすく、長く続けやすい環境といえるでしょう。

9.先輩や上司からのサポートが少ない

他の先生との連携が欠かせず、協力体制が整っていない職場では、業務の負担が大きくなり、「辞めたい」と感じやすくなります。

特に、先輩や上司のサポートがない環境では、相談しづらかったり、不安を抱えたまま仕事を続けることになりがちです。

チームワークを大切にする職場であれば、保育士同士が助け合い、業務を円滑に進められるため、ストレスの軽減につながります。

10.保育園内の上下関係が厳しく不公平が多い

保育園での意思決定は、リーダーや管理者が適切に行うことが求められます。

しかし、承認プロセスが異常に長く、何人もの上司の許可を得なければならない環境では、業務がスムーズに進まず、保育士の負担が増えることがあります。

特に、必要な判断が遅れ、子どもたちの対応や保護者への対応が後手に回るような環境では、ストレスが溜まりやすくなります。

さらに、管理職による理不尽な指示や、特定の職員だけが優遇されるなどの不公平な職場では、不満を抱えやすく、「辞めたい」と感じる要因になりがちです。

スムーズな運営ができる環境かどうか、職場選びの際に確認しておくことが大切です。

チェック項目が3つ以上なら転職を考えましょう

このチェックリストで3つ以上該当する場合は、転職を視野に入れたほうがよいかもしれません。

特に、5つ以上当てはまる場合は、心身への負担が大きくなり、健康を害するリスクもあるため、早めの行動が必要です。

また、3つ以下でも次の内容がある場合は、転職を視野に入れるタイミングかもしれません。

- 職場の人間関係に疲れている

- 仕事量が多すぎてプライベートが犠牲になっている

- 職場の保育理念に共感できないスト

「辞めたい」と感じるのは甘えではなく、自分の働く環境を見直す大切な機会です。

無理をせず、自分に合った職場を見つけることが、長く保育士として活躍するための第一歩になります。

保育士を辞めたいと思ったときに考えること

保育士を辞めたいと感じたとき、すぐに退職を決断するのではなく、まずは自分の気持ちを整理し、冷静に考えることが大切です。

仕事のどこに不満を感じているのかを明確にすることで、解決策が見つかることもあります。

ここでは保育士を辞めたいと思ったときに考えるべきことを紹介します。

- 自分の気持ちと向き合う

- 同僚や上司に相談してアドバイスを貰う

- 転職を考える

自分の気持ちと向き合う

保育士の仕事に対して「辞めたい」と感じたときは、気持ちの根本的な原因を整理することが大切です。

仕事がつらいと感じる理由は、職場環境、同僚や上司との関係、給与の低さ、業務の負担などさまざまな要因があります。

まずは、何にストレスを感じているのかを具体的に書き出してみることが大切です。

次に、悩みが一時的な疲れによるものなのか、長期間続いている問題なのかを判断することで、取るべき行動が明確になります。

- 一時的な疲れの場合

休息をとる、仕事の進め方を見直す、同僚に相談する - 長期間続く問題の場合

労働環境の改善を求める、異動を検討する、転職を考える

自分自身の気持ちを整理することで、転職を検討するべきか、今の職場で改善できる方法を探すべきかの判断がしやすくなります。

同僚や上司に相談してアドバイスを貰う

職場での悩みを一人で抱え込むと、問題がより深刻に感じられることがあります。

信頼できる人に相談することで、視点が広がり、解決策が見つかる可能性があります。

悩みを共有することで得られるメリットは以下のとおりです。

- 新たな視点を得られる

他の人の経験や考え方を知ることで、問題を違う角度から見ることができる - 具体的なアドバイスをもらえる

過去に同じ悩みを抱えた人から解決策を学べる - 業務の負担を軽減できる可能性がある

業務が多すぎる場合、分担を見直してもらえることがある - 先輩の経験を活かせる

仕事の乗り越え方や考え方のヒントを得ることができる

すぐに辞める決断をするのではなく、まずは信頼できる同僚や上司に相談し、解決策を探ることが重要です。

転職を考える

相談しても状況が改善されない場合は、転職を考えることも一つの選択肢です。

「保育士として働きたいが、今の職場では続けられない」と感じるなら、環境を変えることで気持ちが楽になることもあります。

転職を考える際は、以下の点を意識すると、自分に合った職場を見つけやすくなります。

- 理想の職場を具体的にイメージする

残業が少ない、給与が高い、少人数制の園など - 求人情報をリサーチする

園の方針や労働条件を事前に確認する - 自分にとって働きやすい環境を優先する

人間関係や業務内容も重要な判断基準

保育士としてのキャリアを大切にしながら、自分に合った職場を選ぶことが、長く安心して働くための鍵となります。

今の保育園を辞める際の流れ

保育園を退職する際は、できるだけ円満に進めることが重要です。

突然の退職は、同僚や園の運営に大きな負担をかけるため、適切なタイミングで意思を伝え、引継ぎを行う必要があります。

ここでは、退職の具体的な流れについて解説します。

- 退職する時期は3ヵ月前を目安に決める

- 上司に退職意思を伝え退職届を出す

- 退職日までに業務の引継ぎを行う

退職する時期は3ヵ月前を目安に決める

保育園の運営に影響を与えないよう、退職の意思は少なくとも3ヵ月前には決めておくと良いでしょう。

特に年度途中の退職は、子どもや保護者への影響が大きいため、できるだけ年度末に退職するのが理想的です。

転職活動を並行する場合も、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

1~2ヵ月前に退職届を出す

退職を決意したら、まずは上司に1~2ヵ月前を目安として口頭で伝えます。

直接話すことで誤解を防ぎ、スムーズに進めることができます。

その後、正式な退職届を提出し、退職日を確定させます。

トラブルを避けるため、退職理由はシンプルに伝え、「家庭の事情」「キャリアアップのため」など前向きな理由を述べるのが良いでしょう。

また退職する際は、退職届や退職願はもちろんのこと、健康保険や年金手続きのための書類も確認しておく必要があります。

退職後の保険や年金をスムーズに移行できるよう、役所での手続きが必要な場合もありますので、あらかじめ職場の事務担当者に確認し、以下の必要書類をリストアップしておきましょう。

- 退職届または退職願

- 離職票

- 健康保険資格喪失証明書

- 年金手帳

- 源泉徴収票

- 退職金支給明細書(退職金がある場合)

- 保育士証の返却(自治体で必要な場合)

退職日までに業務の引継ぎを行う

退職日までに、担当していた業務を他の職員に引き継ぐことが大切です。

特に、子どもたちの成長記録や個別対応の状況、保護者とのやりとりなどは、詳しく記録を残しておくことで、スムーズに引き継ぐことができます。

最後まで責任を持って業務を遂行することで、円満退職につながり、新しい転職先に気持ちよく進むことができるでしょう。

保育士を辞めた後のキャリア選択

保育士を辞めた後も、これまでの経験を活かせる仕事は数多くあります。

子どもと関わる仕事を続けるか、まったく異なる業界へ挑戦するかは、あなたの適性や希望によって異なります。

ここでは、保育士経験を活かせる仕事や異業種への転職について紹介します。

- 児童発達支援施設

- ベビーシッター

- 学童保育施設

- 福祉施設(児童養護施設や母子生活支援施設など)

- 異業種に転職する

児童発達支援施設

児童発達支援施設は、発達に課題を抱える子どもたちを対象に、成長をサポートする施設です。

保育士の経験を活かし、子どもの発達支援に携わることができます。

個々の子どもに寄り添いながら関わるため、より専門的な支援に興味がある人にはおすすめの職場です。

ベビーシッター

ベビーシッターは、家庭内で子どもの保育を行う仕事です。

保育園とは異なり、少人数保育が基本のため、個々の子どもにじっくり関わることができます。

勤務時間の自由度が高く、副業としても始めやすいのが特徴です。

学童保育施設

小学生を対象にした学童保育施設も、保育士の経験を活かせる仕事の一つです。

学校終業後の時間帯がメインとなるため、朝の早出がなく、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

保育士資格があると有利に働くことが多く、比較的スムーズに転職できる職種でもあります。

福祉施設(児童養護施設や母子生活支援施設など)

生活に困難を抱える家庭や子どもを支援する施設です。

児童養護施設や母子生活支援施設では、保育士の経験を活かしながら、より広い支援が求められます。

子どもだけでなく、保護者のサポートをする機会も多く、福祉分野でのキャリアアップを目指す人におすすめです。

異業種に転職する

保育士を辞めて、まったく異なる業界へ転職する人も少なくありません。

接客業や事務職、福祉系の仕事など、保育士のコミュニケーション能力や対応力が評価される職場も多くあります。

「子どもと関わる仕事以外も視野に入れたい」という人は、これまでの経験を活かせる職種を探してみるのも良いでしょう。

保育士としての経験は、さまざまな職場で活かすことができます。

どの道を選ぶにしても、今まで培ったスキルや強みを活かしながら、新たなキャリアを築いていきましょう。

保育園を辞めて転職するときは職場条件を明確にする

保育士が働きやすい職場を見つけるためには、理想の職場条件を明確にし、事前の情報収集をしっかり行うことが大切です。

転職先の環境や方針を見極めることで、自分に合った保育園を見つける確率が高まります。

たとえば、以下のような条件を基準にすると、自分に合った職場が見つかりやすくなります。

- 保育方針

自分の保育観や価値観と合った方針を持つ園を選ぶことで、日々の業務にやりがいを感じやすくなる。 - 勤務条件

勤務時間や休暇制度、残業の有無など、ワークライフバランスを保ちやすい職場かどうかを考える。 - 人間関係や職場の雰囲気

和やかな雰囲気で働けるか、職場内のコミュニケーションが円滑かどうかを確認する。 - キャリアアップの支援

長期的なキャリアアップを見据えて、資格取得支援や研修制度が整っているかを確認する。

職場に求める条件をリスト化することで、転職活動を効率よく進められ、自分に合った職場を見つけやすくなります。

保育士を辞めた後の再就職と復帰の仕方

保育士を辞めた後、再び業界に戻るかどうか悩む方も多いでしょう。

ブランクがあると不安を感じるかもしれませんが、無理のない方法で復帰し、自分に合った働き方を見つけることが大切です。

ここでは、スムーズな再就職のためのポイントを紹介します。

- 短時間勤務やパートからの復帰を検討

- 職場見学やインターンで実際の雰囲気を確認

短時間勤務やパートからの復帰する

フルタイムでの復帰に不安がある場合は、短時間勤務やパートから始めるのがおすすめです。

最近では、子育て中の保育士やブランクのある方でも働きやすい環境を整えている園が増えています。

まずは、週2〜3日から働ける職場を探し、徐々に勤務時間を増やしていくと無理なく復帰しやすくなります。

また、扶養内で働けるパート求人も多く、家庭との両立を考えながら仕事を続けることも可能です。

最初からフルタイムを目指さず、段階的に働くことを意識すると、職場環境に慣れやすくなります。

職場見学やインターンで実際の雰囲気を確認する

再就職先を決める前に、職場見学やインターンを活用することで、実際の雰囲気を知ることができます。

園の方針や人間関係を事前に確認できるため、「思っていた環境と違った…」というミスマッチを防げるのがメリットです。

見学時には、職員の働く様子や子どもとの関わり方、職場の雰囲気をチェックしましょう。

また、インターンや短期間のアルバイトを経験することで、職場の実態をより深く理解できます。

事前に情報を集めることで、安心して再就職を進めることができるでしょう。

保育士を辞めたいと悩んでいるなら保育士求人JOBSに相談してください

保育士はやりがいのある仕事ですが、その裏で多くの人が人間関係や労働環境、将来への不安に悩んでいる方も多いと思います。

もし今、「辞めたいけど次が決まらない」「自分に合う職場がわからない」と悩んでいるなら、一人で抱え込まずにプロに相談してみてください。

保育士求人JOBSは、元保育士のキャリアアドバイザーが在籍し、あなたの希望や状況を丁寧にヒアリングしたうえで、最適な求人を提案します。

非公開求人の紹介はもちろん、職場の雰囲気や働きやすさなど求人票ではわからない情報までサポート。

履歴書や面接の準備、退職の流れについても親身にフォローしてくれるので、初めての転職でも安心です。

保育士を辞めたいと考えるときのよくある質問

保育士として働いていると、「辞めたい」と思うことは誰にでもあります。

しかし、いざ退職を決意すると、「どのような理由を伝えればいいのか」「やめるタイミングはいつが適切なのか」など、さまざまな疑問が出てきます。

ここでは、保育士の退職に関するよくある質問について解説します。

保育士の退職理由は何が良いですか?

退職理由を伝える際は、できるだけ前向きな言い方を意識することが大切です。

「スキルアップのため」「新しい環境で経験を積みたい」「家庭との両立を考えた結果」など、前向きな理由にすると円満に退職しやすくなります。

一方で、「人間関係が悪かった」「仕事が大変すぎる」といったネガティブな理由を正直に伝えると、トラブルにつながる可能性があります。

特に転職を考えている場合は、次の職場にも影響を与えかねません。

円滑に退職するためには、ポジティブな理由を考え、余計なトラブルを避けることが重要です。

保育士のやめどきはいつですか?

保育士の退職時期は、年度末(3月末)が一般的です。

これは、園側が新年度の人員配置をしやすい時期だからです。

次の仕事を探す際も、年度が切り替わるタイミングで新しい求人が増えるため、転職活動もしやすくなります。

ただし、年度末まで待つことが難しい場合もあるでしょう。

その場合は、できるだけ早めに退職の意思を伝え、引き継ぎがスムーズに進むように調整することが大切です。

園の規定によっては、退職希望の何カ月前までに伝える必要があるか決まっているため、事前に確認しておくと安心です。

保育士が年度途中でやめても大丈夫ですか?

年度途中で退職しても大丈夫です。

やむを得ない事情や心身の不調、人間関係の悩みなどによって、年度を待たずに退職を決断する保育士も実際にいます。

もちろん、保護者対応や引継ぎの関係から「年度末に辞めるのが理想」とされる風潮はありますが、それがすべてではありません。

心身をすり減らしてまで働き続けることの方が、長期的にはリスクになることもあります。

トラブルを避けるために、退職の際はできる限り早めに伝え、引継ぎは丁寧に行いましょう。

不安な場合は、転職サポートのプロに相談しておくと、辞めるタイミングや伝え方もアドバイスしてもらえるので安心です。

保育士を辞めて後悔しませんか?

「辞めてよかった」と感じる人もいれば、「もう少し続ければよかった」と思う人もいます。

後悔するかどうかは、辞めた理由とその後の働き方によって変わるものです。

実際に辞めた方の中には、「自分の時間が増えた」「心にゆとりができた」「別の仕事で子どもと関われた」と前向きに感じている人も多くいます。

逆に、「勢いで辞めてしまい、次の仕事が決まらず焦った」という声もあるのが事実です。

後悔しないためには、今の不満を整理し、これからどんな働き方をしたいのかを明確にすることが大切です。

不安なときは一人で抱え込まず、転職サポートのプロに相談しましょう。

まとめ

保育士として働く中で「辞めたい」と感じた場合、まずは自分の悩みを整理し、解決方法を検討することが大切です。

職場環境の見直しや、スキルや適性を活かせる別の職場を見つけることも選択肢の一つです。

再就職や復帰を目指す際には、事前の準備とサポート体制を整え、無理のない働き方を選ぶことで、安心してキャリアを積むことができます。

保育士資格は、教育や福祉の分野で強みとなり、さまざまな選択肢が広がっています。

自分にとって最適な働き方を見つけ、充実したキャリアを築くための参考にしていただければ幸いです。